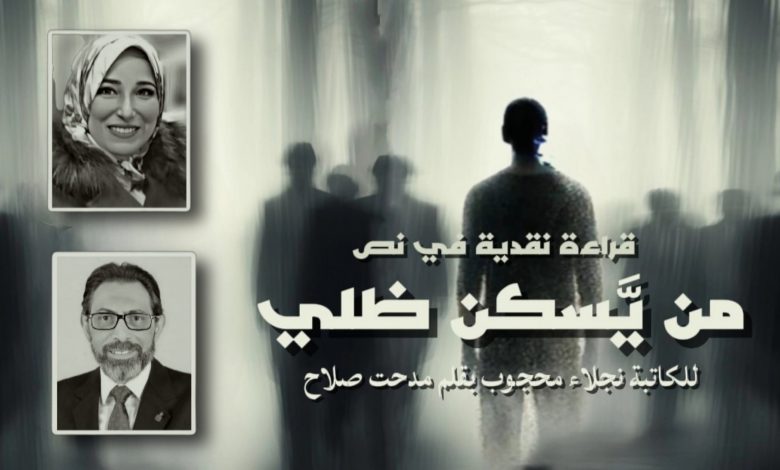

قراءةٌ نقدية شاعرية/ أكاديمية في نصِ

«مَن يسكن ظلي»

للكاتبةِ نجلاء مَحجوب، ولكي نبدأ يجب عَلينا أولًا مُطالعة النص:

● {في زيارتي الأخيرةِ له، أكَد لي أنَّ الأصواتَ التي أسمعُها ليستْ حقيقيَّة، وأنَّ الحقيقةَ هي أنني صَنعتُ الجزءَ الذي أفتقِدُه، والأشخاصَ الذين يظهرونَ في ذهني ليسوا سوى ظلالٍ. ابتسمتُ.

قال حرفيًا: إنني أشعرُ بوِحدةٍ جعلتني أخلق حولي ضجيجًا وأتخيَّل أنَّه “أنا”؛ ينشطرُ إلى أجزاءٍ تُشبهني في خِصالٍ أكرهُها..!

لكنهم مَوجودون دائمًا، يُشاركونني تفاصيلَ صغيرةً لا يراها أحدٌ سِوَاي؛ تلك التفاصيلُ المُختبئةُ داخلي، وكنتُ أعتقدُ أنَّ أحدًا لا يُمكنه رؤيتَها. أهربُ إلى حقيقتي التي لم يرَها أحدٌ من قبل؛ حقيقةٌ لا يمكنهم فهمُها.

أمشي يومًا تلو الآخر في تلك الدائرةِ الضيِّقةِ من ذاتي، المكانِ الذي لا يستطيعُ الآخرون اقتحامَه.

ولكن في عمقِ داخلي، أعرفُ أنني مُحاصَرٌ..!

ألتقيهم؛ أكثرَ الشخصياتِ المُختبئةِ داخلي قوَّةً، أكثرَهم اكتمالًا،

وأكثرَهم عزلةً.

وما لم أُخبر به الطبيبَ:

أنني مُتُّ بالفعل مرّاتٍ عديدة..

وكان أحدُهم ينهضُ مكاني.

لا يُشبهني، لا يحملُ ملامحي، ولا بصمةَ قلبي، ولا يؤمنُ بالصَّفح كما كنتُ أفعل.

صرتُ الغريبَ الذي كنتُ أرتعبُ مِنه.

لكنَّ شيئًا بداخلي بدأ يهمسُ لي بحقيقةٍ أعمق:

ماذا لو لمْ أكن أهربُ مِنهم…

بل أُخفي نفسي عنهم بصورةٍ يرونَها؟

ماذا لو كانت تلك العُزلةُ ليستْ مَلاذًا.. بل قناعًا؟

ماذا لو كنتُ أتعَمَّدُ إخافتَهم؟

هُناك لحظاتٌ قصيرةٌ تتسرَّبُ خلالها مشاهدُ لا أجرؤ على الاعترافِ بها؛

نظراتٌ قاسيةٌ، نوايا لم أُنفِّذْها… لكنها راودتْني.

أطيافُ مواقفَ ارتجفتُ مِنها لاحقًا،

لا لأنني لم أُرِدْها، بل لأنني رغبتُ فيها أكثرَ مما يجب..!

ولكن.. لستُ مُتأكدًا إن كنتُ أنا مَن ارتكبَها أم أحدُهم.

لا أعرفُ مَن مِنهم الذي قتل جارتي العجوز!؟

ومَن كان يُطعمُها ويعطفُ عليها؟

لا أدري مَن منهم تنمَّر على المارَّة،

ومَن اشترى ملابسَ لفقراءِ المأوى..!

مَن أخلص في العمل، ومَن أشعل النارَ في المخازن.

مَن يعشقُ صمتَ الجدران، ومَن يسكنُ الغُرفةَ المُغلقةَ التي لا أستطيعُ دخولَها؟!

لا أعرف.. لا أعرفُ شيئًا..!

في تلك اللحظاتِ لا أكونُ الضحية،

ولا الساكنَ الهاربَ.. بل شيئًا آخر؛ ربما ظلًّا عدوًّا لا يُشفى منه.

لم يكنِ الطبيبُ على حقٍّ تمامًا.

الأصواتُ التي أسمعُها لم تكن كلُّها من صُنعِ خيالي.

أحدُهم..كان يعرِفُني، كان يهمِسُ بأسرارٍ لم أُبُحْ بها قَط.

في الزيارةِ التالية، فتحتُ الدفترَ الذي أكتبُ فيه كلَّ ما أسمعُه، فوجدتُ خطًّا ليس خطِّي، ولا يُشبِهه، وجُمَلًا لم أكتبْها:

“أَنْ تَ، لَسْتَ وَحْدَكَ، أَنْتَ لَسْتَ أَنْتَ.”

“أنا قَتَلْتُ “ماري”، وأنتَ كُنْتَ تُطْعِمُها.”

ومع مُرورِ الوقت، بدأتُ أَشُكُّ..

هل كنتُ أنا مَن خَلَقَ تلك الأصوات؟

أم أنني مُجرَّدُ صدىً لصوتٍ آخر؟

هو القاتلُ، صوتٌ كان هُنا قَبلي، يُقيمُ في داخلي مُنذ زمنٍ، ينتظرُ لحظةَ ضعفي.. لِيَنْطِقَ.

الطبيبُ لم يعرِفْ كلَّ شيء؛ لم يعرِفْ أنَّ بعضَ الظِّلالِ بدأتْ تخرُجُ مِن داخلي، وتعيشُ معي في البيت،

تذهبُ وتجيء، وتستخدمُ ملابسي وأشيائي، وأتظاهرُ بعدمِ رؤيتِها.

لم تكن مُجرَّدَ خيالات، كانت تمشي خَلْفي وبجواري، تُحرِّكُ الأشياء، وتعبَثُ بالزوايا حين تظنُّ أن لا يراها أحد.

حينها أدركتُ أنَّ العُزلةَ لم تكنْ اختياريَّة..

بل كانت فخًّا نُصِبَ لي بإحكامٍ..!}

إلى هنا وانتهى نص الكاتبة/ نجلاء محجوب

__________________________

عند تناولنا بالنقد لنص «مَن يسكن ظلي» للكاتبة نجلاء محجوب، أول ما يَتبادَرُ إلى أذهانِ الكثيرِ من القُرّاءِ قصّةُ هانز كريستيان أندرسون “الظِّلّ”، أو روايةُ فتحي غانم “الرَّجُلُ الذي فَقَدَ ظِلَّه”، ولكنَّ فارقًا كبيرًا يَظهَرُ في المضمونِ أو النوعيّةِ والتصنيفِ كذلك؛ فالأولى تَعتمِدُ على الفانتازيا المُمتزِجةِ بالفلسفة، بينما الثانيةُ اجتماعيّةٌ خالصة.

ولكن في النَّصِّ الذي نَتَناوَلُه، يَصعُبُ حقًّا تصنيفُه: هل هو فِلسفيٌّ وبحثٌ عن الذات، جريمة، رُعب، أم ثيمةُ المَرَضِ النَّفسيّ؟

ولذلك سوف نتوقف قليلًا بصفة خاصة، فيجب أن يكون هُناك أولًا:

■ قراءة شاعرية

____________

وبما أن هُناك نصوصٌ لا تُقرأ… بل تُصغى، تفتح بابًا صغيرًا في القارئ، لتدخل منه رائحة خوفٍ قديم كان مُستترًا، فيكتشف أن الكلمات ليست كلمات، بل خطواتٌ في ممرٍ داخلي.

هذا النص «مَن يسكن ظلي» واحدٌ مِنها.

•أوّل الظلال

النصُّ يبدأ همسًا، كأن السارد يقترب من ذاته على رؤوس أصابعه.

يلمس صوته، يتحسس مكان الشق في روحه، ثم يعترف:

إن في داخله ضجيجًا بلا مصدر،

وأصواتًا لا تأتي مِن الخارج بل مِن كهوفٍ صغيرة تتخذ مِن ذاكرته غرفةً للإقامة.

ولعل أجمل ما في افتتاح النص، أنه لا يُقدم الأزمة كحدث، بل كظلٍّ يزحف على الجدار ببطء، حتى يبدأ يلمس قلب صاحبه.

• الظلُ الذي يتنفس

في «مَن يسكن ظلي» لا يأتي الظل كصورةٍ شعرية عابرة.

إنه كائن، يتكوّر، يقف؛ يبادر بالحضور دون دعوة.

ومن جمال النص أنّه لا يُلقي بالظل على الورق فحسب، بل تجعل له الكاتبة نجلاء محجوب كينونه تُدخله البيت، تُجلسه على الكرسي، تَجعله يمد يده إلى الأشياء، كأن الكاتبة تقول لنا:

إن أكثر ما نخافه، ليس ما يجيء مِن خارجنا..بل ما ينمو في داخلنا حين لا ننتبه. وقد يَحدث ان تخاف مِن ظلك، ولكن الاكثر رُعبًا عندما لا تَجد لك ظل!

• العُزلة..ليست كوخًا بل فخًا

العُزلة هُنا ليست مَلاذ الحكيم، ولا صومعة المُتأمل.

العُزلةُ حائطٌ تُسدّ فيه النوافذ ببطء، ويستيقظ صاحبه ذات صباح ليجد الهواء نفسه قد تغير.

يثور في النص سؤال يصعب تجاهله:

هل كان البطل يهرب من الأصوات؟

أم كان الأصوات تهرب إليه؟

هُناك لحظة تحول نابضة، حين يلمح السارد حقيقة قاسية:

إنه لم يكن وحيدًا، كان فقط مُحاطًا بظلال تعرفه أكثر مِما يَعرف نفسه.

• الحقيقة التي تتسرب

في مواضع كثيرة، يتسلل الضوء كخيطٍ نحيل، لا ليكشف، بل ليُربك.

إذ يبدأ القارئ يدرك أن الراوي ليس مرآة موثوقة، وأن كل جملةٍ يقولها قد تكون صدقًا أو خديعةً ينسجها خوفه.

إنّ هذا الارتجاج في اليقينِ يَّهب النص روحًا تشبه جناح طائر يرتعش قبل التحليق.

• اللُغة التي تمشي على أطراف الأصابع

لُغة النص ليست مُندفعَة، وليست صاخبة، بل لغةٌ تكتب كما لو أنها تخاف أن توقظ كائنًا نائمًا في الداخل، أو ميت يتصنع النوم.

جُمل قصيرة كنبض، وصورٌ تتوهّج ثم تنطفئ فجأة، وحضورٌ مُتوتر يجعل القارئ يتساءل:

– هل هذا أدب؟ أم اعتراف؟ أم صرخة بلا صوت.

ربما هو الثلاثة معًا.

▪︎ حين يكتب الظل

في النهاية، حين تتقلب صفحات الدفتر، يُولد مشهد يكاد يكون مشهدًا سينمائيًا: خطٌ لا يشبه خط الراوي، حرفٌ لم يكتبه، وجملةٌ ليست مِن قاموسه.

إنها اللحظة التي يُغادر فيها الظلُّ مكانه، ويتحول من تابعٍ إلى مُتكلم،

مِن سر إلى رسالة، مِن كينونةٍ مُظلمة إلى بصمةٍ واضحة على الورق.

هنا يبدأ الجمال الحقيقي للنص:

أن القارئ لا يعرف مَن يكتب الآن..

الذات؟ أم الظل؟ أم الاثنين وقد ذابا في صوتٍ واحد؟

• نص «مَن يسكن ظلّي» للكاتبة نجلاء محجوب نص يمشي على الحافة، ليس قصةً بالمعنى التقليدي، بل انشقاقٌ مكتوب، ومُنولوج طويل تتلوه الذات على نفسها كمن يفتح باب غُرفةٍ مُظلمة، ولا يعرف إن كان الداخل سيخرج، أم سيبتلعه في أعماقه.

إنه نصٌّ يَضع قلب القارئ على مقربة مِن قلبِ السارد، ويتركهما معًا في مساحة بينَ الخوفِ والجَمال، بينَ الاعترافِ والهذيان، بينَ الإنسانِ وظله.

■ وليس هذا فحسب، بعد القراءة الشاعرية، يأتي دور النقد في إطرٍ على أسس أكاديمية:

▪︎ أولًا: الإطار العام للنص

النص يمثل قصة نفسية قصيرة ذات طابعٍ اعترافي يتقاطع مع أدب العوالم الداخلية والذهانية (Psychological / Psychodrama).

يتخذ السارد ضمير المتكلم قناةً للكشف عن اضطرابٍ مُتصاعد، حيث تتماهى الذات مع ظلالها، وتُعاد صياغة هويتها عبر تعدد الأصوات الداخلية وصولًا إلى انهيار الحدود بين الواقع والوهم.

هذا النص يقع عند تقاطع ثلاثة مسارات:

1. السرد النفسي العميق (Deep Internal Monologue)

2. تقنيات الهذيان الأدبي (Literary Delirium)

3. الثيمة البوليسية/الجنائية المُغلفة (Psychological Thriller)

▪︎ ثانيًا: البناء السردي

1. بنية الاعتراف والتكثيف النفسي

يعتمد النص على شكل اعتراف داخلي (Monologue Confessional)، حيث يسرد البطل داخله دون محاور حقيقي، بما يُولد علاقة ترقب بين القارئ والسارد.

يُبنى النص تدريجيًا على شكل مُنحنى تصاعدي يبدأ بـ:

الشك، ثم التوجس، ثم اليقين بخطر داخلي، وصولًا إلى “الانفصال التام” عن الذات في النهاية.

2. تقسيم السرد إلى مقاطع مُتتابعة

تظهر القصة في شكل ومضات أو فقرات قصيرة مُتوالية، تشبه ضربات الوعي، ما يُلائم موضوع النص عَن التصدّع النفسي.

الأسلوب يعتمد على جُمل قصيرة مُكثفة تعمق الإيقاع المتوتر.

3. صوت سردي مُزدوج

يظهر في النص أكثر مِن صوت:

السارد الأساسي (الراوي/المريض)

صوت الأصوات/الظلال داخل ذهنه

الطبيب كسلطة خارجية مشكوك في يقينها

صوت مجهول في نهاية النص (الخط المكتوب في الدفتر)

هذا التعدد يدعم فكرة اضطراب الهُوية الانشطارية- التفارقية (Dissociative Identity Disorder) أو “تعدد الذوات – الشخصيات-”.

▪︎ ثالثًا: البنية النفسية

1. موضوع الهُوية والظل

النص ينسج خطابًا يعتمد على فكرة “الظل” كما في الأدبيات النفسية (يونغ)، إذ يُشكل الظل:

السلوك المكبوت، الذكريات المحجوبة، والرغبات المُظلمة.

يظهر الظل في النص ككيانٍ مؤنس يتفاعل خارجيًا:

«يسكن معي في البيت»

«يُحرك الأشياء»

«يَرتدي ملابسي»

هذا التحوّل مِن “خيال داخلي” إلى “وجود خارجي” يُعد نقلة سردية نفسية قوية.

2. الذنب والبراءة

النص يُناقش تناقضًا نفسيًا رفيعًا:

هل البطل هو القاتل؟ أم أحد “هم”؟

هل الشخصيات الداخلية مُجرد إسقاط دفاعي؟ أم كيانات داخلية مُنفصلة؟

هذا الغموض المُتعمّد يحافظ على التوتر ويدفع القارئ إلى التفاعل الحَذِر مع السارد، لأنه قد يكون غير موثوق (Unreliable Narrator).

▪︎ رابعًا: التحليل الدلالي (Thématiques)

1. ثيمة العُزلة

العُزلة في النص ليست اختيارًا، كما يكتشف البطل، بل “فخٌ نُصِب له”.

هذا التحوّل مِن العزلة كملاذ إلى العُزلة كسجن يُعد محورًا فلسفيًا مهمًا.

2. ثيمة الازدواجية

الازدواجية تتجلّى عبر:

القاتل/الراحم / المُتدين/المُنحل/ المُحب/المُعذب/ الضحية/الجلاد

إنها ثنائية الإنسان الداخلية في أقصى درجاتها.

3. ثيمة الواقع والوهم

النص كله قائم على سؤال:

هل ما يحدث حقيقي أم تخيل مَرضي؟

ويُترك القارئ بلا إجابة قاطعة، مِما يجعل النص مُنفتحًا على تأويلات مُتعددة _وهذا سوف نأتي إليه لاحقًا.

▪︎ خامسًا: اللُغة والأسلوب

1. اللُغة

لُغة النص لغة شعرية مُتماسكة، تُستخدم:

الاستعارة : «يسكن ظلي»، «الدائرة الضيقة من ذاتي»

– التكثيف النفسي

– الانزياحات الدلالية

اللُغة لا تكتفي بالتصوير، بل تُؤدي وظيفة دلالية ونفسية.

2. الإيقاع

تقسيم الفقرات إلى جمل قصيرة يمنح النص إيقاعًا:

مُتوترًا/ مُتسارعًا، ينسجم مع الانهيار النفسي التدريجي

3. البنية الرمزية

هُناك حضور لرموز قوية:

الظل ← الوجه المكبوت

الغرفة المغلقة ← المنطقة المُحرمة في الذات

الدفتر ← مساحة مواجهة الحقيقة

الخط الغريب ← تجسيد “الآخر الداخلي”

سادسًا: نقاط القوة الفنية

1. عمق نفسي مُحترف يناسب الأدب القصير النفسي.

2. صوت سردي جميل يقوم على التوتّر والاعتراف.

3. تدرّج ذكي من الشك إلى الرعب النفسي.

4. استخدام فعال لرموز يونغ والسيكولوجيا التحليلية دون تصريح.

5. خاتمة صادمة تعمق الالتباس وتُغلق النص على ذروة.

▪︎ سابعًا: المآخذ أو المُلاحظات الأكاديمية: النقد لا يكتمل دون ظل مُضاد يوازن الضوء، وإلا صار مادحًا أكثر مِنه ناقدًا.

▪︎ المواطن السلبية ومناطق الضعف في النص:

1. الإفراط في الشرح على حساب الغموض البناء

رغم أن النص يقوم على ثنائية الرؤية/الهذيان، فإن بعض المقاطع تميل إلى الشرح المُباشر للاضطراب النفسي، خصوصًا حين يوضح السارد ما يفعله “الآخرون” داخله بالتفصيل:

من قتل الجارة؟ من أطعمها؟ من أحرق؟ من أخلص؟

هذا المقطع – رغم قوته – يحمل ثِقَلًا تفسيريًا يكسّر شيئًا من وهج الغموض الذي هو أساس هذا النوع من السرد. كان يمكن الإيحاء بدل التصريح، اللمز بدل التعداد، وكسر الإيقاع لصالح الصدمة النفسية.

2. بعض اللحظات تأتي مُعلنة أكثر مِما يجب عندما يقول السارد:

العزلة ليست ملاذًا بل قناعًا..كانت فخًّا نُصب لي..

هذه العبارات، رغم جمالها، تُفصح عن المعنى مُباشرة، ولا تترك للقارئ فرصة اكتشافه بنفسه.

إنها حِكَمٌ تُعلَن، ومثل كل حكمةٍ مُعلنة، تضعف من حرارة السر الذي كان يتشكل.

كان أجمل لو جاءت عبر صورة، أو فعل، أو مشهد خفيف، لا عبر جملة تتبنّى دور المُفسّر.

3. حضور الطبيب باهت كمحور سردي، رغم أن الطبيب هو العتبة التي يبدأ منها السقوط، إلا أن دوره يظل ظِلًا باهتًا لا يضغط على السارد ولا يغير مسار السرد.

كان يمكن أن يكون الطبيب مرآة مشروخة، أو شاهدًا غير محايد،

أو حتى صوتًا مضادًا يخلق توترًا سرديًا، لا ينفي ولا يؤكد تاركًا علامات الحيرة.

لكنه ظهر واختفى دون أثرٍ كبير،

فكان وجوده أكثر أداءً وظيفيًا مِنه فنيًا.

4. النهاية تقترب كثيرًا من التفسير بدل الترقُب ومُتعة التخيل، والتأرجح بينَ الشكِ واليقين

النص يمشي على حافة الخوف الجميل، لكن في نهايته يميل قليلًا إلى إخبار القارئ بما يجب أن يشعر به، خصوصًا حين يُقال:

– الصوت كان هنا قبلي… ينتظر لحظة ضعفي.. لينطق.

«صرت الغريب الذي كنت أرتعب مِنه»

هذا يَشرح بدل أن يُظهر.

الجُمل حقًا قوية، لكنها تُغلق الباب،

بينما هذا النوع من النصوص يزداد جمالًا حين يبقى الباب مواربًا،

يترك الظل خلفه لا داخله فقط.

5. علامة الاستفهام إعلانٌ زائد في موضعين استخدام:

– من الذي قتل جارتي العجوز!؟

الجملة بهذا الشكل تمنح إحساسًا دراميًا مُفتعَلًا قليلًا، بينما كان يمكن جعل الخيال والإحساس يتسرّب بهدوء دون تعجّبٍ يُذكّر القارئ بأنه أمام “ذروة”.

الرعب الحقيقي مثل الشك لا يصرخ، بل يهمس.

6. انزلاق بسيط نحو التكرار

بعض الصور تتكرر في النص:

العُزلة، الظلال، الأصوات، الداخل، الفخ، الهروب..

ليس التكرار مُشكلة بحد ذاته، لكن حُضوره المُتقارب في فقرتين أو ثلاث يجعل الإيقاع يتشابه.

كان يُمكن تنويع المُفردات أو الزوايا لتظل الدهشة مُتقدة.

7. الرُموز الكثيرة قد تُربك القارئ المحدود بخلفية نفسية وهذا يضع النص ضمن “الأدب النفسي المُتخصص”، وليس الأدب العام.

▪︎ الخلاصة السلبية_ الإيجابية

النص قوي، مشحون، عميق،

لكنه يحتاج إلى:

• مزيد من الاقتصاد في الشرح والتفسير.

• مزيد من الإيحاء لا الإعلان.

• ترسيخ أثر الطبيب أو محوه تمامًا.

• نهاية أكثر انفتاحًا.

• حذف بعض التكرارات التي تُطفئ حدّة التوتر.

هذه الملاحظات ليست طعنًا في النص، بل هي شروخٌ صغيرة تسهّل على الضوء الدخول.

■ التقييم العام:

النص مكتوب بلغة قوية مُكثفة، يجمع بين العمق النفسي والتوتر السردي.

يمتلك قدرة واضحة على إدارة الغموض وخلق مناخ داخلي مُظلم، مِما يجعله أقرب إلى الأدب النفسي العالمي (على طريقة دوستويفسكي، إدغار آلان بو، وبلانشو).

إنه نص ناضج، مُحكم البناء، قادر على إثارة الأسئلة الوجودية حول الهُوية، والظل، والذات المُنقسمة.

كُل التحية والتقدير للكاتبة/ نجلاء محجوب على هذا النص «مَن يسكن ظلّي» الذي رسمت ظله بمهارة، “فإذا أردت أن ترسم بالكلمات، كن كاتبًا بريشة دافنشي”

– مدحت صلاح