هذه الرواية من الروايات القليلة التي لم أندم أنني قرأتها، وأنفقت في الاستمتاع بها يومين كاملين، فعلى الرغم من متنها الممتد لأكثر من (350) صفحة، إلا أنها دفعتني للقراءة دون توقف بنسخة إلكترونية، هذا لم يحدث معي سوى في كتب قليلة جداً، أعادتني “صلاة القلق” إلى نفسي قارئا نهماً، قبل أن تصيبني رعشة ترشيد القراءات وانتقائها بمعايير قاسية، إذ أصبحت أدرك وقد تخطيت عتبة الخمسين من العمر، وبعد قراءة آلاف الكتب، وكتابة آلاف الصفحات عن الأدب شعره ونثره، أن كثيرا من الكتب لا يصلح للقراءة، بل ويشكل مكرهة صحية لعقل القراء، ولا بد من التخلص منه. إن الرداءة ثقيلة الوقع نفسيا على قارئ مثلي، وهم كثر بالمناسبة، ولست وحيدا في ذلك.

ما الذي جعل هذه الرواية مهمّة لي كقارئ أولا قبل صفتي ككاتب يمارس كتابة النقد الأدبي؟ سأدخل في الإجابة مباشرة:

أولاً: لأن الرواية صيغت بلغة فنية عالية، لا ترى فيها خطأ لغويا واحدا، أو أنا لم ألاحظ ذلك، لغة فيها من الإتقان ما يجعلها “كلاسيكية الطابع” لا تحفل باللغة العامية ما خلا بعض الأسماء التي اضطر الكاتب إلى شرحها في هوامش معدودة. هذه اللغة تنطلق من الوعي بأهمية أن تكون اللغة الأدبية مستندة إلى أساليب الكتابة التي تفيد القارئ وتمتعه، وتأخذه إلى آفاق لغوية ذات إيقاع جميل، يمتزج فيها الشاعري الشعري بالسردي النثري الفنيّ الذي يساعد على صقل موهبة القارئ وحسه الجمالي، لم تغرق اللغة بالمستويات الشعبية باللغة حتى وهي تتحدث عن أناس لا يقرؤون ولا يكتبون، إنها تحلق لغة سردية عملية وأدبية في آن، بحيث لم تغرق في إنشائيتها الجمالية ولا تسفّ في منطق الحياة العامة كبعض الروايات التي جمعت “كل الشرور اللغوية” على متن سفينتها.

لقد أمدتني الرواية في الواقع بخمس مفردات لم أتذكر أنني قرأتها من قبل، فلم أعرف معناها، وهي: شواهي، والمأتة، التشوين (شوّن)، رغيّات (الحمام)، والوجس، التّبّة، إذا كانت صحيحة هكذا ولم يقع فيها خطأ لغوي، ولا أظن ذلك. إضافة إلى أن الروائي- خارج سياق الرواية- وضح المقصود بلفظ “المسخوط”، وبذلك فإن الرواية تقدم خدمة لغوية مهمة للقارئ العربي، وتزيد من محصوله اللغوي، وهذا أمر نادر في الروايات، وإن كان موجودا مثلا في الأشعار المهمة التي كتبها الشعراء الكبار، وهذا بالنسبة لي- بصفتي متخصصا في اللغة العربية، وأمارسها تعليما وتعلما، وكتابة لأكثر من ثلاثة عقود- شكّل ناحية فريدة، كما شكلت ألفاظ أخرى أحياها شعراء لتكون في قواميس القراء كـ”خشف” محمود درويش و”السِّوى” الواردة عنواناً لديوان الشاعرة رولا سرحان على سبيل المثال، وثمة أمثلة أخرى، لكنها قليلة على أية حال.

هذا الإحياء اللغوي لهذه الألفاظ دليل على أن مفردات اللغة لا يمكن لها أن تموت إذا وجدت كاتبا يعطيها حق الحياة والحيوية، وهذه أصلا هي مهمة الأدب، توفير سياقات طبيعية وحية للغة ومفرداتها التي يكتبون بها، وهذا أمر يقع في باب آخر، يشير إلى أهمية الأدب في حياة اللغة، وتحدث فيه كثير من اللغويين والنقاد، وناقشته في واحدة من محاضراتي في يوم اللغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر. (يُنظر: تربية حوارة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية، جريدة القدس، عدد 19880، الأحد، 22/12/2024، ص 6 )

ثانياً: قرأت الرواية وأنا محموم البال وأعاني من التدعيات النفسية للحرب على غزة، ومصاب بالقلق ومعجمه اللغوي كله من هواجس وأوهام وأرق وخوف، وأنا أتابع إعلامياً لعبة الخطة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية؛ “خطة العشرين بنداً”. حضرت فلسطين في الرواية كثيرا، بل إن قضية الرواية الأساسية هي تحرر فلسطين، لذلك فإن هزيمة عام 1967 الناصرية المدوية ما زلنا نعيش آلامها حتى اليوم، فلم تنقطع الهزيمة منذ تلك الحرب المزلزلة للكيان العربي كله، وعلى الرغم من أن الرواية تتحدث عن عشر سنوات من ذلك التاريخ؛ أي حتى عام 1977 إلا أنها أسقطت أي ذكر لحرب أكتوبر عام 1973، ولم تأت على ذكر الزعيم؛ رجل السلام “أنور السادات” وأسقطته من الاعتبارات السردية والتاريخية والتأملية الفكرية. يحمل هذا “التخلي السردي” دلالة قوية على الإدانة المبطنة لكل تلك الحقبة التي أعقبت تلك الهزيمة التي لم يتعاف منها المواطن العربي ولا المفكر العربي حتى يوم الناس هذا، فيختم الكاتب الرواية بهذا القول: “إنني كلما تصورت نصرا عربيا يفضي إلى تحرير فلسطين، راوغتني الكلمات، وقادتني السطور إلى هزيمة جديدة، هزيمة أكثر إيلاماً”، ورأيت في الخطة الأمريكية هندسة لـ”هزيمة أشد فجوراً وسحقاً” من كل الهزائم السابقة، كأن كل هذه الهزائم بنات حرام للهزيمة الأم.

ثالثاً: لقد وجدتُ الحاضر في هذه الرواية، هو نفسه معاداً فيها، ولكن بلاعبين آخرين. عدوّنا ما زال واحدا معروفاً، فعدا الجهل والتخلف والطيش على شبر ماء، كان عدونا الخارجي واضح؛ الكيان الغاصب وداعمته أمريكا؛ الشيطان الأكبر، قرأت الرواية وأنا أرى تحالف اللقيط مع “الملقوط” بدعم عربي وأنظماتي كامل وفظ، ما سبّب بضياع شلال الدم النازف في غزة بتواطؤ عربي صلف وفاجر ومخز إلى درجة القرف والاشمئزاز والأنفة من الانتماء لهذه الأمة التي تهندس هزيمتها بأيديها وتفتح فخذيها لكل عابر سبيل سافل ومنحطّ، ومحاولة النأي عن هذه البشرية التي جعلت الظالم القاتل المجرم ضحية، وسنت البنود لحمايته من المقتولين وجردته من وطنه، كما جاء في حكاية زكريا الريماي ابن القدس حيث أضاعت الجيوش العربية فلسطين عام 1948، وما زال دورها القذر في حماية الكيان الغاصب، وقهر الشعب الفلسطيني كما هو، فمن يسلبه حقه ليست أمريكا والكيان الغاصب وحسب، بل الأمم المتحدة، والدول الكبرى والصغرى جميعها، بمباركة أنظماتية من محميات عربية وإسلامية، تسمى زورا وبهتاناً دولاً مستقلة.

رابعاً: لقد صاحبني صداع من هذه الأحداث التي أشارت كلها إلى حشر الفلسطيني في “زاوية” وهو بين خيارين الموت أو الاستسلام، ما يعني ضياع أرضه وقضيته، لم ينقذني من هذا الصداع سوى رواية “صلاة القلق”، لا أدري لماذا؟ لكنها أنقذتني من ضغط نفسي هائل، كان يدفعني إلى البكاء، والإطالة في الدعاء خلال الصلاة لأتخلص من “قلق اللحظة”، يا لها من سويعات كانت قاسية جداً، وأنا ألاحظ العرب وغير العرب بتهافتهم المقيت من أجل دفع الفلسطيني إلى الاستسلام، لقد كانوا يستميتون من أجل هذا الهدف، عوضا عن أن يستميتوا في الدخول بالجو العام لمحاسبة الطغاة والاستفادة من الأجواء الدولية الشعبية، كانوا العصاة الغليظة التي صار “الأشقر الأمريكي الألماني- الأسكتلندي الأصل” يهدد بها الفلسطينيين، لقد مدوا يد العون لإنقاذ المجرمين، وسحبوا الفلسطينيين إلى دوامة شقاء لن تنتهي، فقد أوقف العرب مثلا “قافلة الصمود” ولم يدعوها تمرّ تحت حجج باطلة، لا تؤشر إلا إلى الاستخذاء والتيئيس، هؤلاء هم العرب الذين تحدثت عنهم “صلاة القلق” ووجدتهم على أرض الواقع، وفي هذا تمايز واضح بين “الحقيقي/ الواقعي المعيش” و”المتخيل السردي”.

خامساً: دفعتني هذه الرواية لأفكر بقضايا السرد واللعبة السردية المراوغة، وكنت قبل أن أشرع في قراءة الرواية قد شاهدت الحلقة الخاصة مع نجوى بركات في برنامجها مطالعات، حضرت اللقاء مرتين، قبل أن أقرر قراءة الرواية، وبالمناسبة، فإن “صلاة القلق” هي الرواية الوحيدة التي قرأتها من كل الروايات الفائزة بجائزة البوكر منذ إنشائها، على الرغم من أنني أحرص على اقتناء الرواية الفائزة، وأتابع مسيرة الجائزة، وقوائمها الطويلة والقصيرة ولجان التحكيم، وما يقوله الفائزون وغير الفائزين، وما يقوله المعترضون والراضون، وكتبت عن ذلك كثيراً، قرأت بعض روايات القائمة القصيرة وكتبت عنها، وآخرها رواية “ميثاق النساء” للكاتبة حنين الصايغ، وما زال في ذهني مشروع نقدي هو أن أنجز كتابا حول الروايات الفائزة. لم تعجبني مثلا رواية “محمد النعاس” “خبز على مائدة الخال ميلاد”، فلم أكملها؛ لإسفافها اللغوي الحامض المزّ، غير ناضجة اللغة، لكنني أحببت مثلا “ساق البامبو” للكاتب سعود السنعوسي، وحضرت المسلسل بشغف.

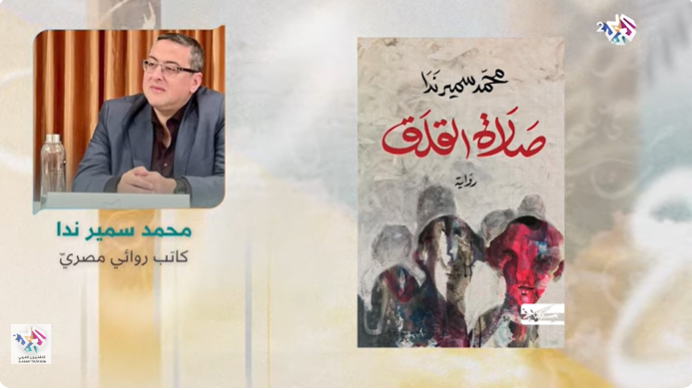

سادساً: كانت أسئلة نجوى بركات في تلك الحلقة هجومية، وغير مبررة من ناحية نقدية أو حتى من ناحية إبداعية، فلا يسأل كاتب “لماذا فعلت ما فعلت على هذه الشاكلة من السرد؟”، عدا أن لقاء محمد سمير ندا معها كان لقاء باهتاً، على عكس لقاء كتّاب آخرين- وقد حضرت جميع حلقات هذا البرنامج- كانت تبالغ في تحيتهم وإكرام مجيئهم، لقد كانت تُشعرك كمشاهد أنها تريد أن تحتضن ذلك الضيف أو أكثر، هذا لم يحدث مع كاتب صلاة القلق، وبطبيعة الحال مع كثيرين غيره، واتهمته بأنه يكتب للجائزة، فلا يعقل أن يفوز وهذه هي روايته الثالثة، تلك الرواية التي كانت تعتقد أنها الأولى، لتكتشف أن له روايتين أخريين، وأعمالا مخطوطة لم تنشر، أضف إلى ذلك إلى أنها قطعت إجاباته مرات، ولم تدعه يكمل، وكانت تعطي أحكاماً، وتنتقل إلى محور آخر دون أن تطلب منه رداً، ما دفعه في واحدة منها أن يطلب الرد، فلم يكن اللقاء وديّا أو فيه نوع من حميمية كاتب يحاور زميله، إنما جاء محمد سمير ندا كمتّهم، خاضع للمحاكمة العلنية من نجوى بركات بصفتيها الروائية والإعلامية.

هذه الحلقة أشعرتني بضرورة قراءة الرواية لأرى محمد سمير ندا الروائي دون وسيط إعلامي، فقرأت الرواية، وأنا أبحث عن اتهامات نجوى بركات وعن إجابات لأسئلتها، وخاصة فيما يخص “البنية الفنية للرواية”.

سابعاً: كانت شخصية محمد سمير ندا في الحوار شخصية دمثة، هادئة، يتحدث وصوته واضح مع خفوت عقلاني، كانت هناك مسحة من الحزن بادية عليه، لا تدري من أين جاءت، لقد كان غاضبا في صمت، هذا الغضب الذي انفجر في الرواية معريا وفاضحا كل ألوان السلطة في المجتمع، السياسية والدينية والسلطة الاجتماعية، إنه أشبه ما يكون بحكيم الخوجة، بل إنه هو هو، إذ كان هو السارد الفاعل في الرواية، والسارد كما بينت في دراسة موسعة هو “صنعة الروائي” ويشتقه من ذاته ليتجرد عن الحدث وليحكم “الفن صنعته” ليظهر أنه موضوعي وتمثيليّ، وهذا أمر أيضا ناقشته مفصلا في كتابة غير هذه بعنوان “السارد ودوره الخطير في القصص”.

ثامناً: استفاد المؤلف محمد سمير ندا مما قرأه من روايات، وسأخصص هذه النقطة بالروايات لأعود مرة أخرى للأمور المعرفية في الرواية في بند آخر. تجلت استفادة الروائي من الروايات السابقة في أنه ابتعد عن كل سابقيه، موقف يذكر بموقف زكريا محمد الذي ابتعد عن كل لفظ استخدمه محمود درويش حتى لا يقع في حبال التسلط الدرويشي، وكذلك فعل محمد سمير ندا، فكل ما قاله الآخرون قبله كان يعيد كتابته ويبتعد عنه كما قال في مطالعاته مع نجوى، والأهم من ذلك هو بناؤه الفني لروايته على الإيهام بتعدد الأصوات، لكنه في الحقيقة كما هو واضح في الرواية في فصلها الأخير أن السارد حكيم خليل مسعد الخوجة هو من كتب الرواية من ألفها إلى يائها في جلسات العلاج النفسي الثمانية التي تكشف عنها الرواية، وفي تلك الأوراق يكشف الروائي عن كيفية عمله، وخلطه الواقعي بالمتخيل، ويحاول عن طريق “تقرير الطبيب” الكشف عن أن كل ما قاله في تلك الجلسات مكتوب في (170) صفحة فلوسكاب، هذه هي الرواية، إذاً ابتعد الروائي عن الشكل المستهلك “المخطوط” الذي شاع في فترة من الفترات في كثير من الروايات العالمية، وانتقل إلى الرواية العربية التي فاز بعضها بجائزة البوكر وكتارا وغيرهما.

لقد كانت رواية “صلاة القلق” أقرب إلى رواية إيرفين يالوم “عندما بكى نيتشه”، فكما كان نيتشه يعاني من وجع حبه لـ (لو سالومي)، ليصور في هذه الرواية الألم، كما هو، عاريا، وجها لوجه، كان نيتشه مريضا نفسيا وبحاجة إلى العلاج، كما كتبت في إحدى رسائلي لشاعرة عربية (ينظر: الرسائل، الثرثرات المحببة، ص 144)، وكذلك فرواية “صلاة القلق” هي حصيلة مجموعة من الجلسات الاستشفائية مع السارد حكيم الخوجة.

تفتح تلك الجلسات وتقرير الطبيب “سعدون زكريا”- وهو اسم يتطابق مع ابن زكريا النساج الفلسطيني الذاهب إلى الحرب تطوعاً، ولعله هو- مجالا لمناقشة أمر الكتابة نفسها الذي يدور في فلكين كما تطرحه الرواية، الأولى علاقة الروائي بالكذب، وعلاقة الكاتب بالمرض النفسي، وهما تهمتان يعاني منهما الكتّاب في كثير من الأحيان، فتؤخذ الأعمال الروائية للمحاكمة الواقعية ومطابقة الحقائق على الأرض، لذا يصبح الكاتب كاذبا إن خالف الواقع أو عدل في أحداثه، ولم يُزِل الفرق بين المتخيل والواقعي في عمله، إضافة إلى أن “الروائي” تحوم حوله شبهات المرض النفسي والانفصام، هذه التهمة التي يبعدها تقرير الطبيب محاولا توصيف حالة الكاتب بنموذج مختلف غاية في الأهمية، يُدرس في باب “سيكولوجية الإبداع والمبدعين”.

في هذا الجانب كانت هذه الرواية مبهرة بحق في أنها مزجت مع الكتابة الحديث عن صنعة الكتابة بطريقة روائية، شرحت مسارات العمل نفسه، وما جرى فيه، وكيف تخلّق وكيف سار السرد، كل ذلك ليضع أساسا روائيا أقرأه أنا لأول مرة، ولعل بعضهم فعل ذلك قبله، من هذه الجلسات والتقارير يكتشف الناقد طبيعة البنية الروائية المختلفة التي اخترعها محمد سمير ندا في رواية “صلاة القلق”، تلك البنية التي لم تدرك نجوى بركات طبيعتها، وعبّرت عن انتقادها لها، فلم تأخذ الأمور كعمل متكامل، ولم تربط أو العمل مع آخره، فوجدت فيها انتقاداً، أو طريقة سردية لم تعجبها- كما قالت، على الرغم من أنها أحق الناس بمعرفة ذلك، وإعطاء حق التجريب للكاتب، كونها روائية أولا، ولأنها مطلعة على كم كبير من الروايات ثانياً، ولأنه لا يجوز أن تخضع العمل لمزاجها الشخصي ثالثاً.

تاسعاً: الرواية ليست حكاية وشخصيات فقط، إنها ليست أكثر من حيلة سردية لقول الأفكار والتعبير عنها بطريقة مقنعة، وهذا ما أسميته في قراءات سابقة “الاستعارة الروائية”، فكل العناصر الروائية ما هي إلا نماذج تمثل أفكارا تريد الرواية معالجتها بعيدا عن المباشرة والمحاضرة، وبالتالي فإن الشخصيات ممثلون لأناس في الواقع، وانتقاد سلوكياتهم هو انتقاد لمن يمثلونهم، وكذلك المكان الذي نصت الرواية على أنه استعارة للمكان الذي يعيش فيه العربي الموهوم السابح في خيالاته وأوهامه، وفكرة التمثال أيضاً استعارة روائية بليغة في السيطرة والتحكم، وإبعاد الناس عن الواقع، على الرغم من أن كثيرين لا يصدقون أفعال ذلك التمثال إلا أنه بقي فاعلا حتى النهاية. وهذا يزيد من مفعول الاستعارة السردية لتظل محورا لإنتاج الدلالات والأفكار.

ولولا هذه الاستعارية المؤثثة من عدة استعارات صغرى، وصولا إلى الاستعارة الروائية الكبرى، لا يمكن أن يكون هناك رواية ناجحة، فهذه “الاستعارية” تنقل النثر من باب الفكر المحض إلى الفن التمثيلي المحكوم بشروط خاصة، وخطوط عريضة، يتحرك الروائي بحرية في نسجها وتوضيب مقولاتها كما يرتأي، وتقوده موهبته، ليقدم من خلال روايته بدءاً من العنوان والغلاف، وحتى آخر كلمة على الغلاف الأخير مقترحاً جمالياً، على المحاور ألا ينسى أي عنصر منها، ويأخذها بعين الاعتبار مع ضيوفه الأكارم الذين قبلوا أن يكونوا وجبة ثقافية للمشاهد، أيا كان نوع هذا المشاهد ومستواه التعليمي والثقافي، وبصرف النظر عن اهتماماته وانشغالاته الفنية إن كان كاتباً أو شاعراً أو عاملا في حقل من حقول المعرفة، فالأدب زاد من حق كل الناس التزوّد به مهما كانت صفاتهم.

عاشراً: تختزن هذه الرواية أبعادا معرفية ذات طبقات متعددة، فقد بنيت على فكرة مستوحاة من الفقه الإسلامي، فصلاة القلق تشبه في منطقها الديني صلاة الخوف وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء، ولهذا النوع من الصلوات شرعية في المدونة الفقهية عند كل المذاهب، وبما أن القلق تحول إلى وباء أدى إلى تحوّل في الخلقة وفي تساقط الشعر، وقد عانى منه كل من في النجع حتى الحيوانات، فمن حق “الشيخ” أن يفكر بالطريقة التي يفكر فيها الفقهاء، وهي: أنه لا بد من تأدية صلاة تزيل هذا البلاء، وبما أنه لا يوجد في الفقه صورة مخصوصة لهذه الصلاة فقد أعد لها الشيخ أيوب طقوسا خاصة مستندة إلى أفعال الصلوات الأخرى، وخاصة الصلوات وقت النوازل. وهذه استعارة روائية أخرى ذات دور فعال على المستويين البنائي الفني والدلالي.

لم يغب الأفق الديني عن الرواية بل يجد القارئ فيه حضور لقصة الطوفان وصناعة القوارب في بلد ليس فيها بحر، كما حدث مع النبي نوح بالضبط، “وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ” (هود، 38)، فقد حدث الموقف كله، فقد سخر أهل النجع من محجوب النجار صانع القوارب، وفي سياق البحر تحضر قصة الخضر وموسى، فاليهودي الذي اصطحب محجوب ليعلمه الصيد وخفايا البحر، رحلة لها ظلال من قصة موسى والخضر وركوب البحر، كما يحضر سيدنا يونس عليه السلام وابتلاع البحر له، لقد كان البحر في الرواية مثالا للخطر الذي يهدد كل من يركبه، لذلك كانت ردة فعل والد محجوب كبيرة جدا على ما فعل ابنه، ليغدو “البحر” كذلك “استعارة روائية” ذات دلالة سردية في الأحداث.

ويحضر كذلك من قصص القرآن قصة زليخة مع يوسف، ليجدها القارئ بين الفتى حكيم ابن الخامسة عشر سنة وبين شواهي، وتصرح الرواية بهذا التشابه الاستعاري عندما تخاطب شواهي حكيم بأنه لا يستطيع أن يطيع الله ويعصيها لشدة فتنتها، ولأنه ليس النبي يوسف. (يُنظر: الرواية، ص 336) ما أدى في نهاية المطاف إلى أن ترسم الرواية في مشهد روائي جميل جدا مشهد الالتحام بينهما، بلغة ووصف ومشهدية بارعة، تحضر فيها المتعة الروحية قبل المتعة الجسدية، فلم تغرق في الابتذال واللغة المكشوفة ما جعلها تعلو في مراقي الأدب السامي، وكأن الكاتب يحاول أن يرسم المتعة التي تخيلتها شواهي مع فارس أحلامها بعيدا عن جوع رجال النجع لجسدها الذي كانت تشمئز من الوقوع فيه، وظلت بتولا لتمنح ثمار جسدها لمن يستحقها، وكان حكيم السارد هو ذلك الفارس.

الحادي عشر: وجدتُ في هذه الرواية إضافة إلى ما سبق مجالا كبيرا للتناص الواعي، أدبياً، وأشار الكاتب إلى استفادته من كتاب يوسف بشير “حين حدث ما لم يحدث”، ما يجعلها ملاحظة تأسيسية مهمة تندرج في باب “النصوص المحيطة الموازية” التي تكشف عن مصادر إبداع الكاتب، وفي إثباته لهذه “الإشارة” دليل نبل واعتراف بالأحقية الأدبية، كما أن الملاحظة تبين تطور الفكرة من قصيدة مكتوبة بالعامية إلى رواية تبتعد عن العامية.

ربما يلمح القارئ ظلالا من تأثر محمد سمير ندا بكتّاب وشعراء، منهم على سبيل المثال محمود درويش ونزار قباني، فليس بعيدا هذا المشهد الوارد على لسان شواهي الغجرية في تأمل جسدها العاري أمام المرآة: “ثمّ لففتُ منشفة حول جسدي، وارتميتُ نصف مبللة على فراشي أسفل المرآة. رحت أتأمل جسدي في المرآة وأنا عارية. تفحصت أدق التفاصيل، ومسدتُ بكفّي كل ما أنبته الله في جسدي من زهر وثمر” ( ص 230). ليس بعيد هذا عن قول درويش: “وربما نظرت الى المرآة قبل خروجها/ من نفسها، وتحسَّست أجاصَتَيْن كبيرتينِ/ تُموِّجان حريرَها، فتنهَّدت وترددت:/ هل يستحقُّ أنوثتي أحد سوايَ”. (لا تعتذر عما فعلت، 2004، ص 110)

هذا الاحتفال بالجسد لم يكن مبذولا ومبتذلا بل كان خاصاً، ومحصورا في مثال أنثوي واحد وهي “شواهي”، لذا يجد القارئ أن “شواهي” هي المثال الأنضج والأكمل للأنوثة وللمرأة التي يبحث عنها الرجال، ويتفق مع معنى اسمها المشتق من الشهوة كما جاء في معجم الأسماء: “من (ش ه و) جمع الشاهي، وتعني المحب للشيء الراغب فيه، أو جمع الشاهية وهي الشهوة”. (موقع: معجم الأسماء: https://short-url.org/1c0Lf). وقد ورد الاسم كذلك في شخصيات “ألف ليلة وليلة”، وشواهي في الرواية بالفعل كما تصورها مسلسل “جودر” فإنها “تستطيع أن تُغوي الرجال وتجذبهم إليها دون أن يقاوموا، لتستطيع الوصول لكل ما تريده”. (موقع: في الفن، الأحد 7/4/2024: https://www.filfan.com/news/170646)، وبذلك فإن الروائي يجعلها “استعارة روائية” للمرأة المطلوبة التي يحلم بها كل الرجال، وقد ركز السرد على منطقة الصدر والنهد والحلمة، بوصفها مراكز حس أنثوية ورجالية معاً؛ أي ينتبه لها الرجال والنساء على حد سواء.

يفرق السرد بين “النهد” المستخدم عند الحديث عن دلالة الأنوثة أو انتهائها أو تلاشي حضورها عند النساء، كما هو حال نهود نزار قباني الشعرية، وبين “الثدي” المستخدم في مواضع الأمومة والإرضاع، ومن اللافت اهتمام السارد بالحلمة، منذ أن حاول أحدهم فرك حلمة شواهي وهي طفلة، في قافلة الغجر، وصولا إلى احتفاله بوصف الحلمتين بأنهما ثمرتا لوز بارزتين في منتصف النهدين، ويجعل من التمتع بهما له “مذاق اللوزتين”، ليتطور الاهتمام بالجسد في ذلك المشهد الذي يرسمه الروائي بين الاثنين (شواهي وحكيم الخوجة) في أحد عربات القطار، ويظهر في لوحة شعرية تحتفي بتلك اللحظة، كما أسلفت آنفاً. (ينظر: الرواية، ص 338- 340).

الثاني عشر: لقد تناغمت هذه الرواية مع كثير من أفكاري التي عملت عليها، وخرجت في كتب، وأول تلك الأفكار الاهتمام بالصور التي احتفلت بها وداد في الجلسة الثالثة، ومن طريف ما لفت انتباهي تشبيه البرق في الطبيعة كأن الله يلتقط صورة للكون في تلك اللحظة: “يوم أضاءت سماء النجع بغتة تصوّرتُ أن الله يلتقط للناس صورةً من عل هكذا اعتدتُ الظنّ كلّما أبرقت السماء، والويل كلّ الويل لمن حصلته الصورة وهو يرتكب معصية أو خطيئة”. (الرواية، ص 104)

ولم يقف الأمر عند ذلك بل إن وداد تتحسر على أنه لا يوجد لها صور تؤطر لحظاتها وتوقف الزمن، كما أن الكتابة تنطلق من فكرة الصور الذهنية التي يختزنها الكاتب، وتحول تلك الصور إلى صور مكتوبة مدركة بالذهن عن طريق قراءتها، هاتان فكرتان وردتا في كتابي “فتنة الحاسة السادسة- تأملات حول الصور”، أما الكتاب الثاني فهو كتاب “الصوت الندي- تأملات في الأداء والأغاني”، فثمة احتفال من الروائي بأغاني عبد الحليم حافظ التي جاءت اقتباسات استهلالية في جلساتها وفصولها السردية، تدعم هذه الفكرة فكرة كتاب “الصوت الندي” في أن للأغاني حضورا عند الناس، ويمكن أن تكون الأغاني دليلا على مرحلة معينة كما كانت أغاني عبد الحليم حافظ، ولم يكتف الروائي بهذه الاقتباس، بل ثمة أحداث وأغانٍ مرتبطة بعبد الحليم وخاصة وفاته، هذه فكرة من أفكار التناص اللافتة للانتباه في رواية “صلاة القلق”، ويمكن أن تدرس بالتفصيل إما كونها عتبة من عتبات الرواية، أو مظهرا من مظاهر التناص، ليرى الناقد كيف كان شكل هذا التناص، كما تحدث عنه النقاد وفصّلوا فيه.

لقد عززت الرواية، وخاصة بعد ما شاهدت اللقاء مع نجوى بركات نظريتي النقدية البلاغية القائمة على “الإنقاص البلاغي” التي خصصت لها كتابي “الإنقاص البلاغي- المفهوم والتطبيق”، فليس مطلوبا من الروائي أن يعلل كل شيء أو يوضح كل شيء أو يتحدث عن كل شيء، فالرواية قائمة على منطق الانتقاء الواعي والاختيار المدروس، لذلك أتفهم نقديا وبلاغيا إسقاط حرب عام 1973 من السرد، وإسقاط تفسير السارد لبعض الأحداث، تلك التي استفسرت عنها نجوى في “مطالعات” لأن الروائي يجب أن يترك شيئا للقارئ ليفكر به، ويضع احتمالاته هو، كما أجابها الروائي محمد سمير ندا، فما لا يقال أحياناً يكتسب أهمية أكثر مما يقال، هذه فكرة محورية في كتابي وأبنت عنها في كل النماذج الشعرية والسردية التي حللتها بناء على هذا المنطق الإبداعي.

الثالث عشر: أشرت فيما سبق إلى حضور فلسطين في الرواية كونها قضية عربية قومية، ويشكل ضياعها غصة لكل عربيّ، ولكن سأشير في هذا البند إلى ثلاثة مواضع سردية تشكل فلسطين فيها أهمية خاصة:

الأول: كيف عبر السارد على لسان “شواهي” عن تشكل العلم الفلسطيني: “ألمح خيطا أخضر، وآخر أحمر بلون الدم فأتصوّره ينسج وردةً على خلفية يتداخل فيها السواد بالبياض. تدور بي الأرض فأفقد الوعي ولا أسقط أفتح عيني فأعي أنّي كنت منذ البدء شجرةً مورقة مثمرة، شجرةً ذات جذعين، وما نُسج بينهما لم یکن سوى علم فلسطين”. لقد ربطت تشكله بنفسها والخيوط تجدل بين ساقيها: “رأيتني أقف مصلوبة، منفرجة الساقين، وزكريا النساج يلف خيوطه على ساقيّ، صانعا نوله بينهما”. (الرواية، ص 227 و ص 226)

وأما الموضع السردي الثاني فتحضر فلسطين فيه بمظهر من مظاهر مقاومتها، عند حديث محجوب النجار عن حفر النفق فيقول: “لا تتوقف عن الحفر، في شق الأرض خلاص، يعقبه مخاض من نور” (الرواية، ص 190)، لا بد لي من أن أتذكر عملية نفق الحرية التي قام بها ستة من الأسرى الفلسطينيين بحفر نفق تحت سجن جلبوع القلعة الحديدية المحصنة، ونحجوا في يوم 6/9/2021 بتحرير أنفسهم، لقد كانت عملية مفاجئة واستثنائية، وليس بعيدا عن هذه العملية شبكة أنفاق المقاومة في غزة التي أثبتت فاعليتها في الحرب على غزة بعد السابع من أكتوبر، وظلت عقبة كأداء عسكرية يفكر فيها الكيان الغاصب، ويسعى إلى تدميرها، ويطلب ذلك صراحة في كل اتفاق. إنه اختراع مقاوم، لها أهميته العسكرية، وحضوره في البنية السردية في “صلاة القلق” يحمل دلالات قوية؛ إذ يجب على الإنسان ألا يستسلم للواقع مهما كان قاسيا وأسود، فثمة طرق يستطيع العقل أن يسلكها إن توفّرت الهمة والإرادة القوية، كما عبّرت عنها الرواية في عمل محجوب النجار.

وثالثاً: في انتقاد السارد على لسان نوح النحال صحيفة “صوت الحرب”، فيعبّر عن أمله في أن يكون هناك صحيفة مختلفة، والاختلاف هنا أنها صحيفة حرة، غير تابعة للحكومة وليست بوقا لها، إنما صحيفة معبرة عن آمال الشعوب نفسها، فيسأل نوح هذا السؤال: “متى يصبح لدينا جريدة تعجّ بصورٍ ملوّنة للأطفال في الغيطان، والصبايا في الأعراس، جريدة تنقل لنا صور فلسطين المحرّرة، وتغيب عنها صور الحرب والدبابات ومفردات القتال المقدس؟” (الرواية، ص 58)

الرابع عشر: تعد رواية “صلاة القلق” رواية سياسية، وتقدم قراءتها الخاصة لفترة من فترات الزمن العربي العقيم المعاصر، كما أشرت فيما سبق، ولذلك تعد الكتابة فاضحة لهذا الواقع العربي المميت والقاتل للكرامة الإنسانية عند المواطن العربي الحالم دائما بأن “يهجّ”- ولو بحفر الأنفاق- من وطن مليء بالشرور والمعاصي والآثام والخطايا، ومحاصر بالأوبئة والفقر والتخلف.

إنها رواية الإدانة الغاضبة العارمة للخطاب القومي العربي الناصري المتوحش حيث التعذيب في السجون، وربما أشارت الجلسة الأولى لنوح النحال إلى محنة “شرق المتوسط” لعبد الرحمن منيف، تلك الرواية التي تتحدث عن التعذيب في السجون، وتؤكده “صلاة القلق” التي تنتمي أحداثها الروائية إلى الفترة نفسها “الستينيات والسبعينيات”، وقد ارتبط بهذه الأوطان كريهة الصيت والسمعة والحكم ثيمة التحول، بما يذكر بمسخ كافكا، فقد طال التحول أو المسخ كل سكان نجع المناسي- سوى حكيم وشواهي- لتصبح وجوه الناس كالسلاحف وتتساقط شعورهم، ولم يعد يفرق بين النساء والرجال، فالنساء فقدت أنوثتها والرجال فحولتهم.

لقد غدت الأرض العربية ممثلة بهذا النجع أرض دستوبيا ملعونة، وهذا ما يشير إلى “استعاريتها الروائية” للوطن العربي الكبير الذي لم ينطبق عليه قول عبد الحليم حافظ “وطني حبيبي الوطن الأكبر”، فليس فيه ما يشجع على المكوث فيه، فليس صحيحا ما ادعاه العندليب أن “انتصاراته مالية حياته”، بل على العكس الهزائم تتوالى عليه لتنهشه من الداخل، كما هو مستباح من الخارج، والناس تعيش في وهم الانتصار والتفوق والمجد، وكل مشاريع التنمية والتطوير والتحديث ما هي إلا ضغث على إبّالة كما يقول المثل، وإلا ما سبب ما يعانيه الناس حاليا من فقر ومرض وتخلف، وما اعتماد العرب الكامل على المنظومة الغربية العلمية والاقتصادية إلا دليل قاطع على هذه التبعية العمياء للنظام العالمي الذي يستعمرنا، وينهب ثرواتنا ولا يبقي لنا إلا فتات الفتات، وبعد كل ذلك مطلوب منك “أيها العربي الأبيّ” أن تسبح بحمد الرب الأمريكي العالمي!

إنها رواية ترسم القلق الوجودي عند كل عربيّ يفكر بالخلاص ممما هو فيه، فهل يأتي ذلك الخلاص، ونقول “خلاويص”؟ يبدو ذلك بعيد المرام في ظل أنظمة لا تعرف معروفا، ولا تنكر منكرا، بل إنها تحالفت مع الأعداء ضد المواطن البسيط، لتصبح تنكر المعروف وتحارب المقاومة وتعرف المنكر وتحمل الناس على الاندماج فيه دون اعتراض أو احتجاج أو ثورة، بل وتدعو صحفه وإعلامه إلى تمجيده والتطبيل له كأنه هذا هو مآلنا وغاية أحلامنا وطموحاتنا، كما هو حال صحيفة “صوت الحرب” في نجع المناسي.

هذا الوطن المحلوم به وبناسه وبرجاله الأحرار، هو كما تتصوره شواهي وتتمنى وجوده مع فارس أحلامها: “أريده فارسا، حتى إن لم يمتلك جوادا، أريده حرا، يقتلعني من هذه الأرض المأسورة ليزرعني فوق وسادته أبد الدهر، في عالم آخر لا يعرف الألغام والتماثيل والأوبئة، عالم بسيط لا يثقل هواءه القلق، ولا تمطر سماؤه الحجارة ولا تمتلئ طرقاته بعيون تعري وتخمش وتجرح، عالم لا يُقتل فيه النساج، ولا يعرف عجز الشيخ أيوب، ولا دهاء خليل الخوجة، ولا جنون النحال المكلوم، عالم للناس فيه صوت خفيض، وعيون عامرة بالقناعة والاستحياء، يطوف فيه الصبية والصبايا بضفاف أحلام غزلها بعضهم حول بعض، من دون أعراف تمنح وتبيح، وأخبار تُسر وتذاع”. (الرواية، ص 231) فهل كثير هذا علينا أيها العالم؟