فضيلة د. عبد الحليم محمود : تقييم لأثره الشامل في الحياة الفكرية والثقافية والسياسية

بقلم.. الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفي..

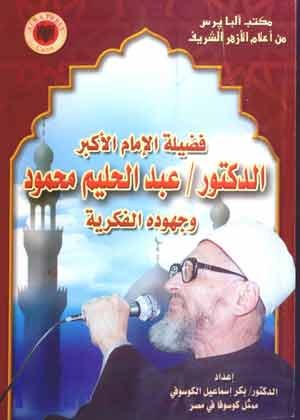

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر وجهوده الفكرية والدعوية

في الذكرى السابعة والأربعين لرحيله

الملخص :

يتناول هذا المقال بالتحليل والتقييم الأثر الشامل لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود (1910-1978م)، شيخ الأزهر الشريف، في الحياة الفكرية والدعوية والثقافية والسياسية في مصر والعالم الإسلامي، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لرحيله. يسلط البحث الضوء على مكانته كعالم عامل جمع بين الأصالة الأزهرية والتجديد المستنير،

وتأثيره في ميادين الفكر والفقه والتصوف والتحقيق العلمي. كما يقدم تحليلاً لأهم إنجازاته الإدارية والدعوية، كالتوسع في المعاهد الأزهرية، وتأسيس سلسلة البحوث الإسلامية، ودوره في قضايا الأمة، وإصراره على تطبيق الشريعة. يخلص المقال إلى أن الإمام ترك إرثاً فكرياً وروحياً ضخماً، مكنه من أن يكون “غزالي القرن العشرين” ومصلحاً شاملاً تجاوز تأثيره تخصصه الأكاديمي ليشمل كافة جوانب الحياة.

المقدمة: مكانة الإمام عبد الحليم محمود ومنهج المقال

إن في سير العظماء من العلماء الصالحين والعارفين بالله دروساً وعبرًا، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ عبد الحليم محمود -رحمه الله تعالى- (1910-1978م)، هو من أولئك الأعلام الذين جمعوا بين عمق العلم، وغزارة الإنتاج، وصدق التقوى. فقد كان عالماً أزهرياً، ووزيراً سابقاً، وشيخاً للأزهر في فترة حرجة (1973-1978م). يُعَدُّ الإمام علمًا شهيرًا في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث، تميز بإنتاجه الغزير في التأليف، وعمق تأثيره في جيله والأجيال اللاحقة.

يهدف هذا المقال إلى تقييم الأثر الشامل للإمام عبد الحليم محمود في سبعة جوانب رئيسية: (1) الحياة الفكرية، (2) الأدبية والشعرية، (3) التصوفية والروحية، (4) العلمية (الأكاديمية والتحقيقية)، (5) الثقافية، (6) الدعوية، و (7) السياسية.

يعتمد المقال في منهجه على التحليل الوصفي والاستدلالي لسيرة الإمام وإنتاجه الفكري وجهوده العملية والإصلاحية، مع الاستفادة من المادة المرجعية المتاحة، بما في ذلك كتابنا: “فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ عبد الحليم محمود وجهوده الفكرية” كمرجع أساسي.

أولاً: الأثر في الحياة الفكرية (فارس الحلبة)

مثل الإمام عبد الحليم محمود نموذجاً للمفكر الشامل، فقد وهبه الله عقلاً مفكراً ولساناً معبراً وقلماً محرراً، يتناول هذا الجزء من المقال أهم ملامح أثره الفكري:

1. غزارة الإنتاج وتنوعه: كان الإمام كاتباً غزير العلم، إذ لم تمنعه مناصبه العديدة، وبيروقراطية العمل الحكومي، من إخراج كم هائل من المؤلفات والتصانيف في مجالات شتى: العقيدة، والفلسفة، والفقه (أسرار العبادات)، والتصوف، والتراجم.

2. التجديد الفكري: لم يقتصر تأثيره على تخصصه (العقيدة والفلسفة)، بل كان له إسهامات واضحة في الفكر الإسلامي العام، وتناول قضايا عصره بوعي، مثل مواجهة التيارات الهدامة (كالشيوعية) من خلال تأسيس “سلسلة البحوث الإسلامية” التي ما زالت تصدر، وتلبي حاجة أساسية للفكر الإسلامي المعاصر لدى الشباب.

3. النقد البناء: اتسعت مداركه بثقافة الغرب وفكره خلال دراساته في الخارج، مما مكنه من النقد البناء والتمسك بالمفاهيم الإسلامية الأصيلة في آن واحد.

ثانياً: الأثر في الجانب التصوفي والروحي

يُعدّ الإمام عبد الحليم محمود من أبرز رواد مدرسة التصوف في العصر الحديث، حتى لقب بـ “غزالي القرن العشرين”. يبرز أثره في هذا الميدان فيما يلي:

1. التصوف المعتدل: عمل على تقديم التصوف في صورته الأصيلة المستنيرة، كعلم للأخلاق والسلوك والتربية الروحية والوحدانية، بعيداً عن البدع والزيف.

2. إحياء التراث الصوفي: ساهم في إحياء التراث الصوفي عبر تحقيق ونشر أمهات الكتب في هذا المجال، مثل: (الرعاية لحقوق الله) للحارث المحاسبي، و(اللمع) للطوسي، و(التعرف لمذهب أهل التصوف) للكلاباذي، و(الرسالة القشيرية) للقشيري.

3. التأليف في التراجم الصوفية: له مصنفات في تراجم أعلام التصوف، مما أسهم في ربط الأجيال الحديثة بمنهج الأتقياء الصادقين.

ثالثاً: الأثر في الجوانب العلمية والأكاديمية والتحقيقية

لم يقتصر عمل الإمام على التدريس، بل كان مصلحاً أكاديمياً وإدارياً:

1. الإشراف العلمي: أثر في الحياة الفكرية من خلال إشرافه على العديد من الرسائل العلمية، موجهًا طلابه نحو البحث الرصين.

2. جهود تحقيق التراث: كانت له جهود كبيرة في تحقيق التراث الإسلامي، منها (الفلسفة الهندية) للبيروني وعدد من الكتب الصوفية المذكورة سابقًا.

3. خدمة القرآن والسنة: قام بطبع مصحف باسم الأزهر ليكون نموذجاً للمطبوعات، وكتب مؤلفات في الحديث الشريف ودلائل النبوة، بل وألف لجنة لدراسة مشكلات الأحاديث الظاهرة التعارض مع القرآن، مما يدل على منهجه العلمي الرصين.

رابعاً: الأثر في الحياة الثقافية والأدبية والشعرية

1. الأسلوب التعبيري: كان الإمام يمتلك قلماً محرراً ولساناً معبراً، يُخرج الأفكار بعبارة سهلة وأسلوب واضح ومؤثر، فنراه “مصوراً” ينقل الصورة مرئية ومسموعة.

2. الكتابة الصحفية: كان “فارس الحلبة” في المقالات والرسائل والمحاضرات، فكتب في الصحف اليومية (كالأهرام) والمجلات الدورية (كمنبر الإسلام ونور الإسلام)، متناولاً قضايا فكرية وثقافية عامة، مثل ضرورة تعلم اللغة العربية لكل مسلم.

3. الترحال الثقافي والدعوي: كان رحالة، يحمل رسالة الإسلام إلى الداخل والخارج، مبينًا حقيقة الإسلام ومبادئه على الصعيد العالمي، ومواجهاً للأباطيل التي اخترعها المستشرقون.

خامساً: الأثر الدعوي والإصلاحي والإداري

أثمرت جهود الإمام في المجال الدعوي والإداري نتائج مبهرة:

1. التوسع الأزهري: أثر على الحياة الأزهرية بإنشائه العديد من المعاهد الأزهرية لتعم قرى مصر كلها، لمواكبة الأعداد المتزايدة من الطلاب، مما دعم رسالة الأزهر التعليمية والدعوية.

2. الدور العالمي: قام بجهود دعوية جليلة في الخارج، مثل تمثيل الأزهر في مهرجانات دولية، وعمله كأستاذ زائر في باكستان وماليزيا، ومساهمته في إشهار إسلام آلاف المواطنين الماليزيين.

3. جهود الوزارة والمجمع: أثناء توليه وزارة الأوقاف وأمانة مجمع البحوث الإسلامية، قام باسترداد أوقاف الوزارة، وعمل على تطوير مكتبة الأزهر، ووضع الهيكل التنظيمي الحديث لمجمع البحوث.

سادساً: الأثر في الحياة السياسية وقضايا الأمة

اتسم دور الإمام بالجرأة والشجاعة في قول الحق، مما مكنه من ترك بصمة سياسية مميزة:

1. رسالة الشريعة: من أبرز جهوده السياسية دعوته الملحة لتطبيق الشريعة الإسلامية، حيث شكل لجانًا لتقنينها في صيغة مواد قانونية، وأرسل رسائل واضحة إلى الرؤساء والوزراء والمسلمين لبيان رأي الإسلام في قضايا الأمة.

2. الدفاع عن الأزهر: كان له دور حيوي في دعم الأزهر، حيث وجه رسائل إلى كل مسلم غيور على دينه لدعم الأزهر مادياً ومعنوياً، ونجح في جمع الأموال لبناء المعاهد والجامعات.

3. مواجهة السلطة (عند الحاجة): يُذكر له موقفه الشجاع في مواجهة السلطة السياسية عندما رأى مصلحة الأزهر وضرورة الدفاع عن مكانته ودوره، مما أظهر أنه “رجل والرجال قليل” لا تأخذه في الحق لومة لائم.

سابعاً: اقتباسات الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفي عن الإمام عبد الحليم محمود

تتركز اقتباسات الكاتب حول الجوانب التالية:

1. في مكانته ومنزلته الروحية والفكرية

• “إن في سير العظماء من الرجال والصالحين من العلماء والعارفين بالله من الأتقياء دروساً مستفادة، وعبرًا هادية إلى طريق الحق سبحانه وتعالى.”

• “ومن أولئك الذين ألقى الله عليهم محبته فأحبهم الناس لعلمهم وفضلهم وصلاحهم وتقواهم فضيلة الإمام الأكبر/ عبد الحليم محمود- رحمه الله تعالى- حيث كان عالمًا عاملاً تذكرك رؤيته بالله عز وجل.”

• “وهو علم شهير في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث، جوانبه العلمية والفكرية كثيرة وإنتاجه في التأليف غزير، وأثره في جيله والأجيال التي جاءت بعده عميق.”

• “لم يترك موقفاً إلا أثبت أنه رجل والرجال قليل.”

• “إنه من العلماء العظماء والشيوخ الكبار الذين هم على أي وضع قضوا نحبهم لا يتركون هذا العالم إلا وقد تركوا أثراً لا يمحى أبد الدهر.”

2. في عبقريته العلمية والإصلاحية

• “وقد وهبه الله عقلاً مفكراً ولساناً معبراً، وقلماً محرراً، يفيض بالعلم، ويشيع بالحكمة، وينبض بالمشاعر الوحدانية والنسمات الروحانية والآراء العلمية.”

• “نراه كاتباً غزير العلم، بل مصوراً ينقل إلينا الصورة مرئية تراها بعينك وتسمعها بأذنيك فكثرت مؤلفاته وتصانيفه وتراجمه.”

• “وقد بارك الله في فكره وقلبه ولسانه فتفجرت منه ينابيع العلم الغزيرة، والحكمة السامية.”

• “وقد أحرز فضيلته قصب السبق في مضمارى الفكر والفقه في الدين، فنجده يكتب في مجال الفكر بنواحيه المختلفة وكتب في مجال الفقه في فتاويه المعروفة.”

• “إننا مهما كتبنا فإننا لا نستطيع أن نوفيه حقه أو بعضاً منه كمفكر عملاق من مفكري العصر الحديث.”

3. في جهوده الدعوية والإدارية

• “وهو رحالة بكل ما تحمله معنى الكلمة، فكان لا يستقر إلا وهو على سفر ورحلة داخلية وخارجية… لأن آمال المسلمين قد تعلقت بالإمام في الداخل والخارج.”

• “عمل على أن يبين حقيقة الإسلام ومبادئه على الصعيد العالمي، أما في الداخل فكانت الأمية تنتشر في ربوع مصر، وتنذر بالتقهقر إلى عصور الظلمات، فقام بافتتاح الكثير من المعاهد والمساجد في الوجه القبلي والبحري.”

• “كان فارس الحلبة في هذا الميدان [المقالات والرسائل والمحاضرات] فكتب في الصحف اليومية، والمجالات النصف شهرية والشهرية.”

• “أثر على الحياة الفكرية أيضا بإشرافه على الكثير من الرسائل العلمية بتوجيهاته الدقيقة وإرشاداته النفيسة.”

• “أثر الإمام في الحياة العلمية والثقافية بإنشائه سلسلة البحوث الإسلامية التي مازالت تصدر حتى الآن، وكانت لحظة صدروها تمثل حاجة أساسية للفكر الإسلامي عند الشباب خصوصاً.”

الخاتمة والنتائج

لقد رحل عنا الإمام الأكبر الدكتور/ عبد الحليم محمود -رحمه الله- في 17 أكتوبر 1978م، مخلفاً وراءه تراثاً علمياً وفكرياً ضخماً، وأثراً شاملاً لا يمحى.

أهم النتائج التي توصل إليها المقال:

1. نجح الإمام عبد الحليم محمود في تحقيق التوازن بين العلم والفكر والدعوة والتصوف والإصلاح الإداري والسياسي، ليصبح نموذجاً للمصلح الموسوعي.

2. كان تأثيره جذرياً في الحياة الفكرية والثقافية من خلال “سلسلة البحوث الإسلامية” ومؤلفاته الكثيرة، وجوهرًا في الحياة الروحية بجهوده في إحياء التصوف السني.

3. امتد أثره السياسي والدعوي إلى توسعة رقعة الأزهر التعليمية، والدفاع عن تطبيق الشريعة في المجتمع، مما أكد مكانته كـ “حكيم الإسلام” ورمزاً للأزهر الشريف.

رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

قصيدة من كوسوفا إلى روح الإمام الأكبر عبد الحليم محمود

بقلم الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفي

يا منبعَ النورِ في دنيا المَعارفِ قدْ سَـنَـتْ خطاكَ سُبُلَ الرُّشدِ والإيـمـانِ

يا شيخَ أزهَرَ والإسلامُ في شَغَفٍ يُصغي لقولِك بالإخلاصِ والبرهَـانِ

يا حاملَ العِلمِ في أزكى معاطِفِه تنسابُ منهُ نفوسُ الصِّدقِ والرحمـانِ

يا مَن أعدتَ لنا معنى التصوّفِ إذْ جعلتَهُ خلقَ تقوى لا بهَرجَ الجُـنـانِ

جاهدتَ في العِلمِ والإصلاحِ صابـرَةً نفسٌ تُقيمُ على التقوى وبُرهانِ

أحييتَ للأزهرِ التاريخَ شامخَهُ فاستمسكَ الحقُّ فيكَ غيرَ خَـذلانِ

كمْ أشرَقتْ بكَ أرضُ النيلِ طاهِرةً وسرتْ إلى كوسوفا أنفاسُ إحسانِ

علمتَنا أنَّ للإيمانِ فلسفةً تَسقي القلوبَ وتُزهِي العقلَ والوجدانِ

فجَزَاكَ ربُّكَ عنْ أجيالِ أُمّتِنا خَيراً، وأثبَتَكَ في دارِ الرِّضا سُـلطانِ

قد غِبتَ جسماً، ولكنْ ما غَدَرتَ لنا ذكراكَ فينا كضوءِ الفجرِ في الأذهانِ

سلامُ روحٍ منَ البلقانِ أرسَلَهُ قلبُ الكوسوفيِّ شُكراً غيرَ نكرانِ

من أُمَّةٍ حَفِظَتْ سعيَ العُلا أبداً تهدي لروحِكَ أنوارَ الامتِـنانِ

تحليل أدبي شامل لقصيدة “من كوسوفا إلى روح الإمام الأعظم عبد الحليم محمود”

أولًا: العنوان والدلالة

“من كوسوفا إلى روح الإمام الأكبر عبد الحليم محمود”

عنوان القصيدة ذو شحنة رمزية عالية.

• فهو يؤسس للجسر الروحي بين الشرق والبلقان، بين تلميذ من كوسوفا ومعلّمه الأزهري.

• يحمل مستويين من المعنى:

1. مستوى المكان: كوسوفا تمثل العالم الإسلامي في أطرافه الجغرافية.

2. مستوى الروح: الإهداء إلى “الروح الطاهرة” يرمز إلى الامتنان والاتصال المعنوي المستمر بين الأجيال.

العنوان إذًا يجمع بين الجغرافيا والقداسة، بين البعد المادي والوجداني، في وحدةٍ تعكس أثر الإمام العابر للحدود.

ثانيًا: المقدمة والموضوع

القصيدة تُفتتح بنداءٍ مهيب:

“يا منبعَ النورِ في دنيا المعارفِ قدْ سَنتْ خطاكَ سُبُلَ الرُّشدِ والإيمانِ”

• الافتتاح بالنّداء (يا منبعَ النور) أسلوب يشي بالتقديس والمحبة.

• “النور” استعارة شائعة في الأدب الصوفي والإسلامي، ترمز إلى الهداية الإلهية والعلم الرباني.

• هذا المطلع يضعنا مباشرة أمام الجو الروحي والفكري الذي يغلّف القصيدة بأكملها.

الموضوع الرئيس هو تمجيد الإمام عبد الحليم محمود كرمزٍ للفكر الأزهري والتصوف المستنير، مع إبراز أثره العابر للحدود حتى كوسوفا.

ثالثًا: الفكرة المركزية

الفكرة الجوهرية في القصيدة هي:

“الامتنان الكوسوفي للإمام عبد الحليم محمود، بوصفه مصلحًا فكريًا وروحيًا عالمي الأثر، أحيا الأزهر وأعاد للتصوف صفاءه الأول، وجعل من العلم رسالة ربانية للإنسانية.”

بعبارة أخرى، القصيدة ليست رثاءً بالمعنى التقليدي، بل تحية فكرية وصوفية تعبّر عن تواصلٍ روحي بين تلميذ في أقصى العالم الإسلامي ومعلمه الذي نشر النور من الأزهر.

رابعًا: البنية الفنية واللغوية

• تتألف القصيدة من أبيات عمودية على بحر الكامل (من أوزان الفخامة والسمو)، وهو الأنسب لمدائح العلماء والأولياء.

• اللغة فصيحة، جزلة، مشحونة بالعاطفة والاحترام.

• يستخدم الشاعر نمط الخطاب المباشر (النداء) مما يعزز الإيحاء العاطفي والروحي.

• الجمل الشعرية تتدرج من الثناء الشخصي إلى الإشعاع الفكري ثم الامتداد العالمي، أي من الذات إلى الإنسانية.

خامسًا: الصور البلاغية

القصيدة غنية بالاستعارات والتشبيهات التي تدمج الفكر بالوجدان:

1. “يا منبعَ النورِ في دنيا المعارفِ”

– استعارة تمثّل الإمام كمصدر ضوء روحي يبدّد ظلام الجهل.

2. “تنسابُ منهُ نفوسُ الصِّدقِ والرحمـانِ”

– صورة تشخيصية تجمع بين الإنسان والعطاء الرباني في تدفقٍ نوراني.

3. “أحييتَ للأزهرِ التاريخَ شامخَهُ”

– استعارة مكنية تشير إلى أن الأزهر كان كالجسد الذي بعث فيه الإمام الحياة من جديد.

4. “ذكراكَ فينا كضوءِ الفجرِ في الأذهانِ”

– تشبيه بديع يجمع بين الصفاء والتجدد والاستمرارية.

5. “سلامُ روحٍ منَ البلقانِ أرسَلَهُ / قلبُ الكوسوفيِّ شُكراً غيرَ نكرانِ”

– تداخل بين الصورة الجغرافية والوجدانية، إذ تتحول كوسوفا كلها إلى قلبٍ شاكرٍ يرسل رسالة حبٍّ إلى الإمام.

هذه الصور تتكامل في رسم لوحة وجدانية – فكرية – صوفية تمزج العلم بالنور والعقل بالقلب.

سادسًا: الإيقاع والموسيقى الشعرية

• الإيقاع المنتظم يعكس روح السكينة والوقار.

• استخدام البحر الكامل يعطي نغمة وقارٍ واحتفاءٍ علميٍّ وصوفيٍّ في آنٍ واحد.

• تكرار الحروف النورانية (النون، الميم، الراء) يمنح الأبيات جرسًا موسيقيًا داخليًا يوحي بالصفاء.

مثلاً:

“كمْ أشرَقتْ بكَ أرضُ النيلِ طاهِرةً / وسرتْ إلى كوسوفا أنفاسُ إحسانِ”

يُسمع فيها إيقاع التمدد والانتشار، تمامًا كما هو أثر الإمام الممتد عبر الزمن والمكان.

سابعًا: السمات الأسلوبية

1. الأسلوب الدعوي – الصوفي: نبرة الإخلاص والتزكية والتعظيم لله قبل مدح الشخص.

2. التكرار الفني: تكرار نداء “يا…” يعبّر عن التواصل الروحي المستمر.

3. الصدق العاطفي: لا تصنّع في اللغة، بل عاطفة علمية دافئة.

4. التوازن بين الفكر والشعور: الشاعر المفكر يستخدم اللغة لا فقط للعاطفة، بل لتوصيل رؤية فكرية عن منهج الإمام.

5. الحوار الرمزي بين الأزهر وكوسوفا: القصيدة تقوم على رمزية التواصل بين المركز (الأزهر) والهامش (كوسوفا)، في إطار وحدة الأمة الإسلامية.

ثامنًا: التقييم العام للأثر الأدبي والفكري

القصيدة تمثل نموذجًا للأدب الأكاديمي – الصوفي الحديث، حيث يلتقي العلم بالشعر، والعاطفة بالفكر.

• هي قصيدة مديح علمي – روحي تتجاوز حدود الرثاء إلى مستوى الاعتراف الحضاري والروحي.

• لغتها تمتاز بالسمو والاتزان، وتدلّ على خلفية علمية وفكرية عميقة لدى الشاعر.

• من الناحية الرمزية، القصيدة تعد وثيقة وجدانية تعبّر عن الامتنان الكوسوفي للأزهر الشريف ولرموزه.

الخلاصة:

القصيدة ليست مجرد إهداء أدبي، بل بيان شعري للأثر العلمي والروحي للإمام عبد الحليم محمود في الأمة الإسلامية، تُجسّد الوفاء والعرفان والتواصل بين الأجيال والأوطان، بلغةٍ سامية وإيقاعٍ مهيبٍ وروحٍ أزهريةٍ صوفيةٍ نقية.

الكلمات المفتاحية: عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر، الفكر الإسلامي، التصوف، الدعوة، الإصلاح الأزهري، السياسة الشرعية.

—————————————

كاتب الدراسة:

السفير والممثل السابق لكوسوفا لدى بعض الدول العربية

عضو مجمع اللغة العربية – مراسل في مصر

عضو اتحاد الكتاب في كوسوفا ومصر

E-mail: [email protected]